Redazione di GO-Mobility

[Demographic] Winter is Coming

Prospettive sulla popolazione che sarà, e sulla sua mobilità

Quando pensiamo al futuro, tendiamo a pensare alle nuove generazioni. Anche nell’ambito della mobilità, si ripone ogni aspettativa sulle tendenze dei più giovani, le cui attitudini e abitudini vengono monitorate e studiate nella speranza che portino a un punto di svolta verso un sistema di mobilità più sostenibile, innovativo ed equo. Ma il futuro non è composto solo dalle nuove generazioni, anzi: sappiamo da tempo che quello che ci aspetta è una popolazione sempre più invecchiata: il cosiddetto inverno demografico. Come si dovrà adattare il sistema di mobilità a questa trasformazione? Ma soprattutto: stiamo davvero capendo la portata di questa alterazione sociale? Insieme a Trenord, attraverso il sistema DARWIN che GO-Mobility ha contribuito a progettare e realizzare, abbiamo voluto svolgere un una simulazione per rispondere a queste domande: quale potrebbe essere la popolazione mobile del 2040? Chi frequenterà treni, bus e stazioni in un domani popolato principalmente da persone anziane?

L’inverno demografico

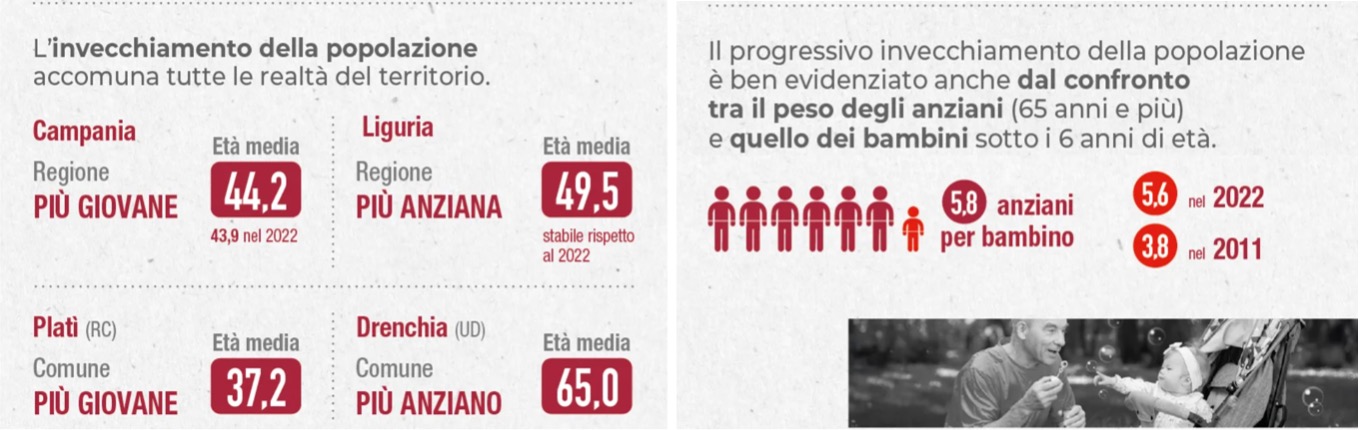

Secondo le previsioni dell’Istat, la popolazione italiana sarà composta da una quota sempre maggiore di persone anziane. Entro il 2051, gli over 65 potrebbero rappresentare il 34,5% della popolazione, ovvero più di una su tre, rispetto all’attuale 24,4%. È ormai assodato che in Italia si fanno sempre meno figli: si tratta di un calo del tasso di natalità che va avanti da decenni. Nel dopoguerra il rapporto tra nuove nascite e la popolazione era di circa 20 nuovi nati ogni mille abitanti, mentre al 2023 se ne contano 6,4. Il calo delle nascite è indotto da una riduzione del numero medio di figli per donna (attualmente 1,2 figli per donna), combinato a fattori strutturali come una genitorialità sempre più posticipata (come testimonia l’età media al primo parto salita a 32,5 anni) e il calo della popolazione femminile in età riproduttiva (diminuita di 2,3 milioni unità negli ultimi 10 anni)[1].

Fonte: infografiche del censimento permanente della popolazione di Istat

Come ha annunciato il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli in audizione sul Piano di Bilancio, anche nello scenario di natalità più favorevole ci sarà comunque «un’amplificazione dello squilibrio tra nuove e vecchie generazioni», cosa che comporterà «un impatto importante» sulle politiche di protezione sociale, dovendo fronteggiare i fabbisogni di una quota crescente (e più longeva) di anziani». Il meccanismo che guida l’inverno demografico, infatti, è una combinazione tra la diminuzione di nascite e l’aumento della longevità: secondo i dati annunciati dal prof. Chelli, se il 2024 in Italia ha visto circa 4 mila nascite in meno rispetto ai primi 7 mesi del 2023, parallelamente sono diminuiti anche i decessi, che sono 17 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. La popolazione anziana odierna, infatti, gode di migliori condizioni di salute rispetto alle generazioni precedenti, beneficiando di una maggiore longevità.

L’invecchiamento della popolazione porta con sé una tendenza ad avere nuclei famigliari sempre più ristretti: con l’aumento di anziani che vivono soli e la diminuzione dei figli pro capite, in futuro si prevedono famiglie sempre più piccole e caratterizzate da una maggiore frammentazione. Il numero medio di componenti passerà in soli 7 anni dalle attuali 2,25 persone per famiglia alle 2,18 previste nel 2031. Le persone che vivono sole passeranno da circa 9,4 milioni nel 2024 a 9,9 milioni nel 2031.

Fonte: infografiche del censimento permanente della popolazione di Istat

Uno degli aspetti più dibattuti di questo scenario è sicuramente la ricaduta sul mercato del lavoro e sul sistema di welfare. Il rapporto tra la popolazione attiva e quella non attiva, infatti, è destinato a decrescere in modo drastico nel tempo (nel 2050 la popolazione attiva potrebbe scendere di 9 punti percentuali, arrivando al 54,4%) con una crescita importante dell’età di pensionamento (da 67 a 70 anni). Ma quali altri importanti ambiti del nostro quotidiano saranno intaccati da questa tendenza demografica?

Gli effetti dell’inverno demografico sulla mobilità

Oltre che avere un grosso peso sul sistema pensionistico e di welfare, lo squilibrio tra giovani e anziani avrà un impatto non trascurabile anche sul sistema dei trasporti, specialmente il trasporto pubblico locale (TPL). Per la prima volta, infatti, l’impatto del calo demografico sulla domanda di mobilità è stato inserito tra le analisi del 21° Rapporto sulla mobilità degli italiani, il report annuale di Isfort. Nelle proiezioni stimate dall’osservatorio si evince come il calo demografico, in media, potrebbe produrre un calo degli spostamenti del 2% nei prossimi 20 anni. L’impatto maggiore, tuttavia, riguarderà gli spostamenti della popolazione più giovane (-28%), mentre sarà proprio la mobilità degli over 75 ad aumentare (39%). Considerando che la popolazione studentesca (14-19 anni) è risaputamente l’utenza che si affida maggiormente al trasporto pubblico, mentre gli spostamenti erratici delle persone in pensione sono più correlati alla mobilità motorizzata privata, che cosa significherà questo per la sopravvivenza del settore?

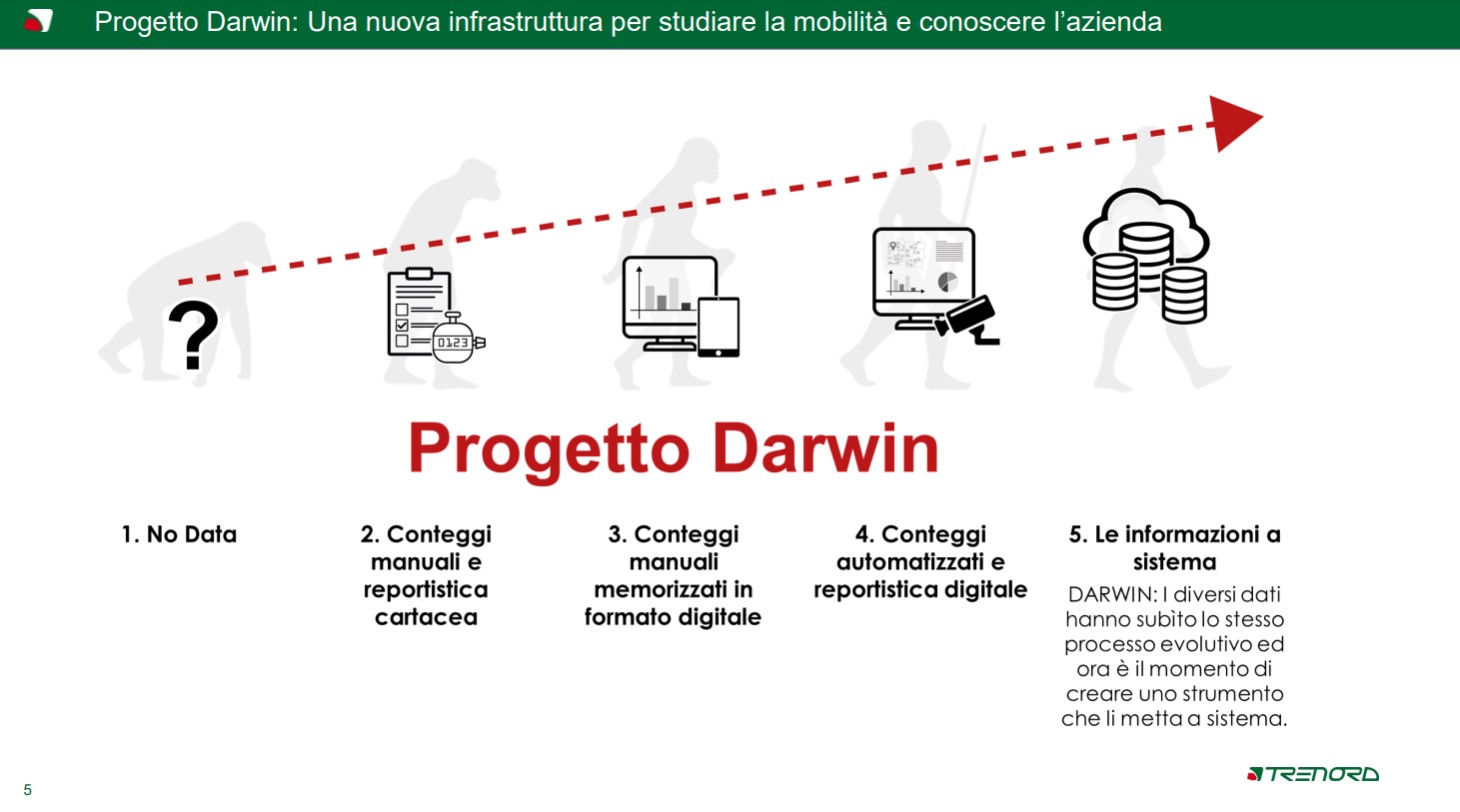

Conoscere la mobilità con i big data

Insieme a Trenord abbiamo voluto esplorare a fondo la tematica dell’impatto dell’inverno demografico sulla mobilità della Regione Lombardia, specialmente il trasporto pubblico, utilizzando i dati e gli strumenti di analisi strategica messi a punto per il progetto Darwin. Di che cosa si tratta?

Sulla base dei dati telefonici di Vodafone e l’integrazione con altre fonti dati tradizionali, GO-Mobility ha elaborato un modello predittivo in grado di analizzare la domanda complessiva di mobilità su scala regionale e facilitarne l’interpretazione. Si tratta di uno strumento a supporto dei processi decisionali di breve e lungo periodo, per dare una risposta di sistema alla domanda di mobilità e disegnare un servizio ad essa coerente ed economicamente sostenibile.

Questi dati, insieme a quelli presenti nel Data Lake Darwin di Trenord sull’offerta di trasporto (numero di linee e corse, numero di saliti e discesi alle stazioni, tipologie di titoli di viaggio venduti ecc.) contribuiscono a calibrare i modelli di scelta di mobilità delle persone. Per simulare le dinamiche di mobilità al 2040 vengono dunque applicati i modelli attuali di scelta delle diverse categorie (classi di età, popolazione studentesca, lavoratori ecc.) alla configurazione della popolazione che, secondo le proiezioni Istat, avremo nel 2040.

Winter is coming… in provincia

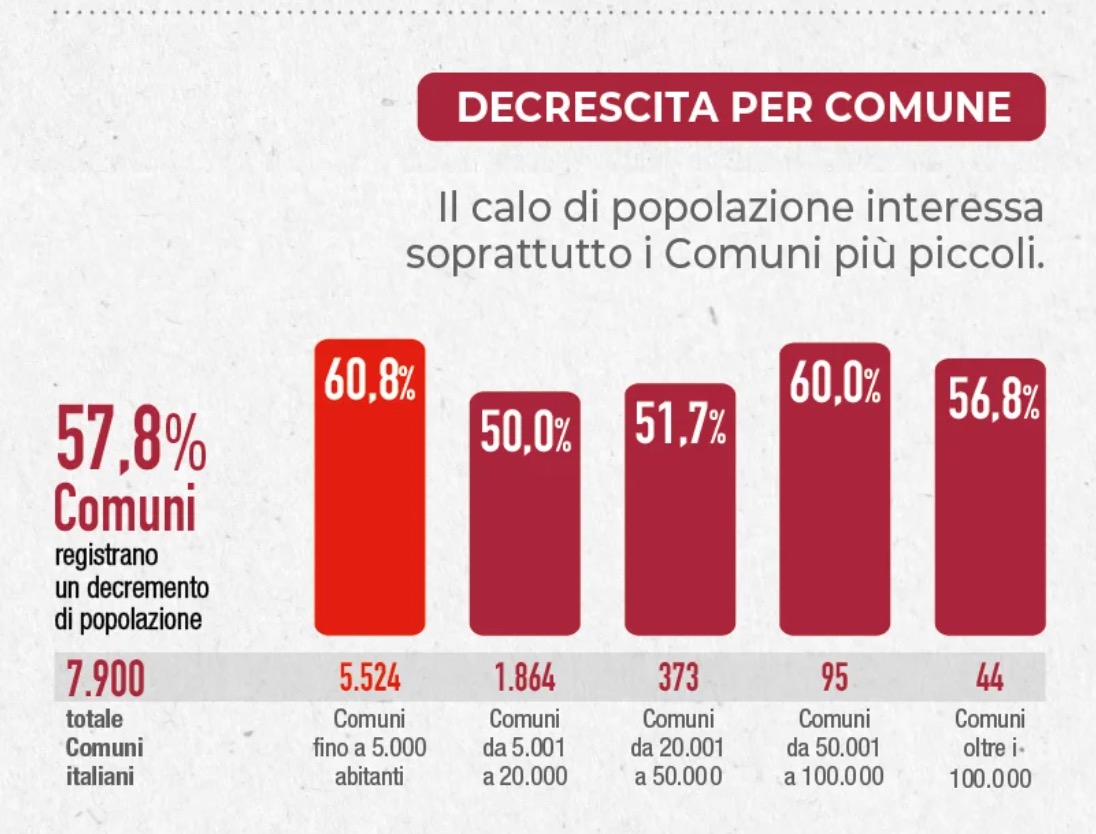

Come evidenziato nelle infografiche del censimento permanente della popolazione di Istat, i comuni minori sono quelli che subiscono in modo più accentuato gli effetti del calo demografico.

Fonte: infografiche del censimento permanente della popolazione di Istat

Infatti, entrando nello specifico della Regione Lombardia quale nostro caso studio, le proiezioni mostrano che l’inverno demografico andrà a colpire in modo molto diverso la provincia rispetto ai comuni capoluogo.

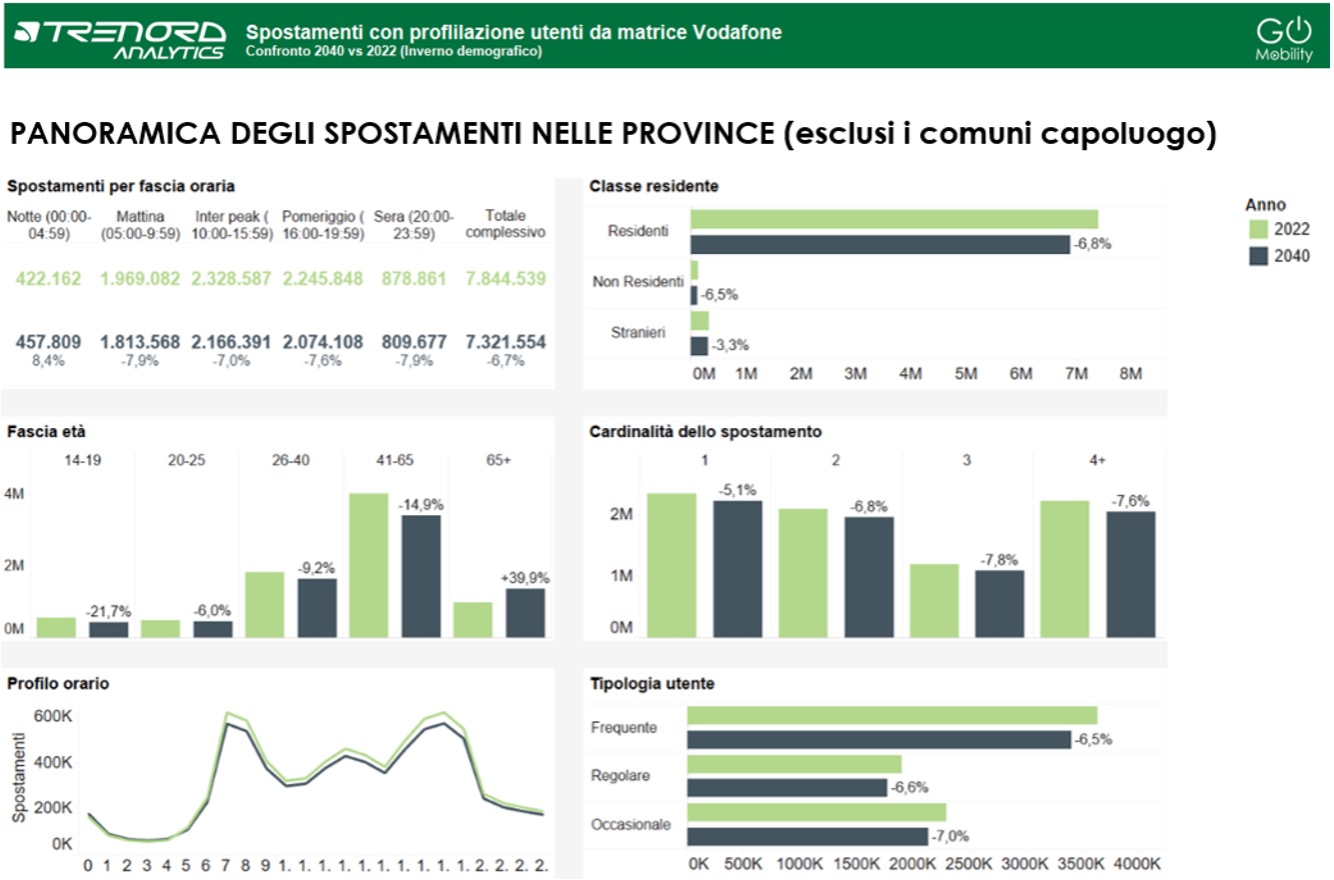

Nei territori provinciali il fenomeno è più accentuato, dettando la media generale: secondo le proiezioni, la quota della popolazione studentesca mobile (14-19 anni) scende dal 7% al 5,8% (-21,7%) mentre quella degli over 65 sale da 12,5% a 18,7% (+39,9%). Ma è soprattutto il calo delle fasce intermedie ad essere incisivo: negli spostamenti si registra un calo del 9,2% della fascia 26-40 e del 14,9% della popolazione di 41-65 anni, che passa dal 51,2% al 46,7%. La diversa composizione della popolazione mobile si traduce in un calo dei viaggi complessivi del 6,7%, specialmente dovuti alla diminuzione della popolazione studentesca e attiva. Parliamo principalmente di spostamenti intercomunali, ovvero di medio-lungo raggio, la categoria più impattata dalle oscillazioni demografiche.

Fonte: dashboard elaborata da GO-Mobility per Trenord con dati Vodafone e Istat

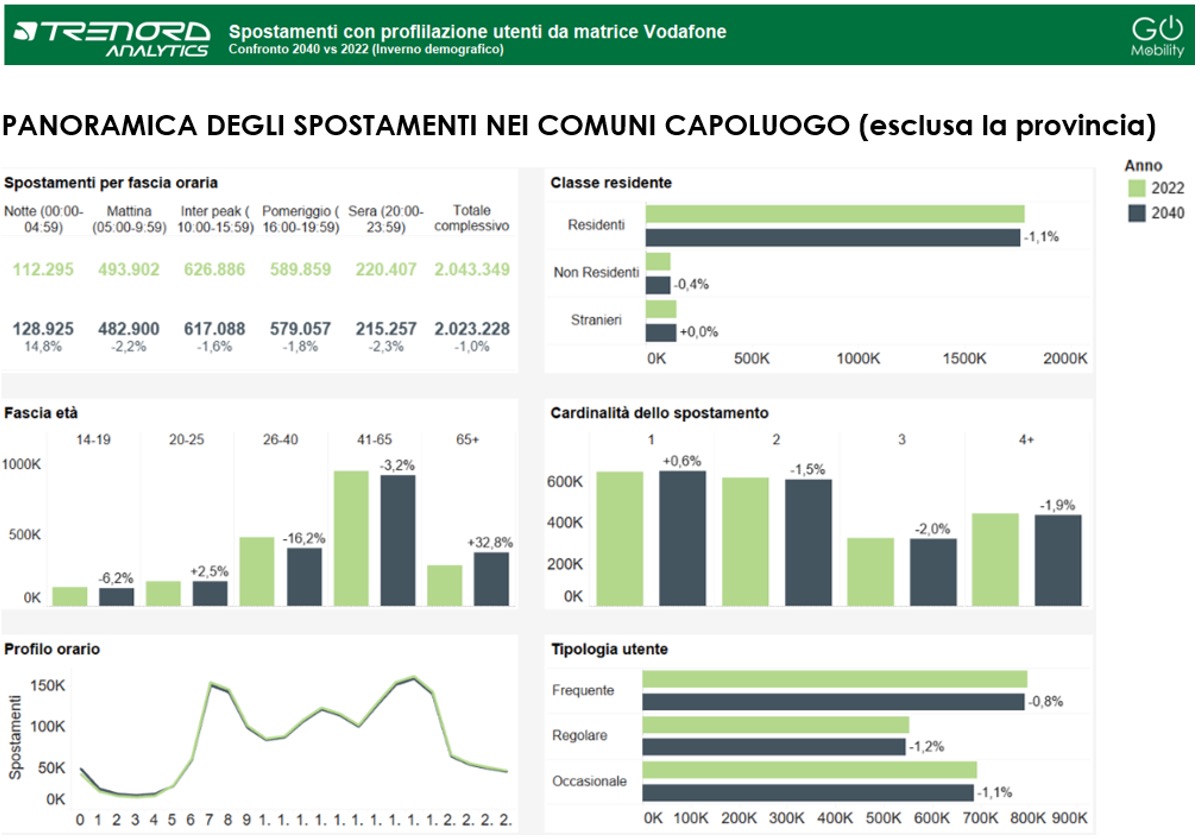

Considerando invece i soli comuni capoluogo, si nota che su di essi l’impatto dell’inverno demografico è molto più attenuato, se non quasi nullo: il calo della quota delle fasce più giovani è quasi impercettibile (addirittura la fascia 20-25 è in leggero aumento). Gli spostamenti rimangono molto connotati dalla popolazione 41-65enne, che subisce un calo molto più contenuto che in provincia (-3,2% contro -14,9%), sebbene sia più accentuato nella fascia 26-40 (-16,2%). Il calo complessivo degli spostamenti è infatti solamente del -1%. Le caratteristiche degli spostamenti, come la regolarità e il numero di viaggi giornalieri (rispettivamente tipologia utente e cardinalità), rimangono inoltre perlopiù invariate, al contrario dei territori provinciali in cui si denota un calo più evidente in tutte le categorie.

Fonte: dashboard elaborata da GO-Mobility per Trenord con dati Vodafone e Istat

Il risultato generale dell’inverno demografico è dunque molto influenzato dal peso e dalle abitudini delle persone che abitano le province, territori che spesso subiscono l’esodo di grandi quote di popolazione giovane e attiva, attratte dalle migliori opportunità di lavoro e di studio delle città maggiori. D’altronde si sa che l’Italia non è altro che una grande provincia: come avevamo già discusso in questo articolo, oltre la metà della popolazione italiana vive in comuni di piccole dimensioni (fino a 10 mila abitanti), territori da cui si generano la maggior parte degli spostamenti, spesso privati e motorizzati.

Sedili vacanti: le prospettive della mobilità al 2040

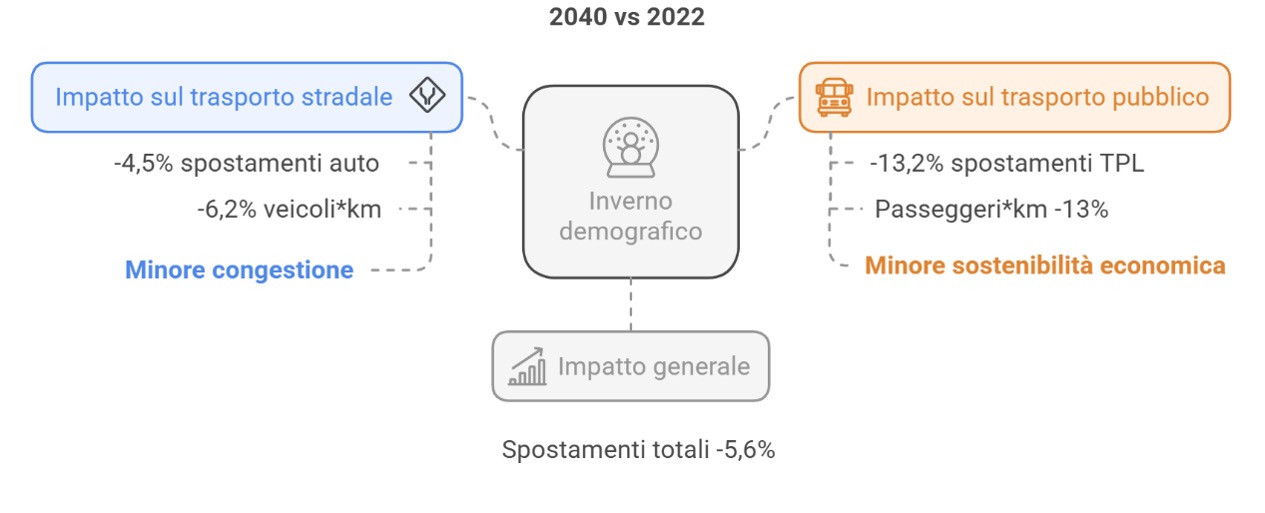

I risultati della simulazione delineano diversi scenari per la Regione Lombardia, che funge da esempio per molte altre regioni italiane. Nello scenario più pessimistico si prospetta un calo del -13,2% degli spostamenti effettuati con il trasporto pubblico e di -13% di passeggeri*km (la sommatoria del numero dei passeggeri trasportati moltiplicati per i relativi km percorsi), dovuto principalmente al forte calo della popolazione studentesca, risaputamente una fetta significativa dell’utenza pendolare, specialmente nei comuni minori.

In questo campo assume particolare rilevanza lo studio dei passeggeri*km: dal momento che le tariffe del trasporto pubblico sono su base chilometrica, tale indicatore indica la redditività del servizio nonché la sua capacità di finanziamento. Un calo del 13% come quello prospettato pone diversi dubbi sulla sostenibilità economica di un servizio che già oggi si regge principalmente su finanziamenti pubblici. Attualmente, infatti, il TPL viene finanziato in media per il 65% dal Fondo Nazionale per il TPL, mentre il 30/35% dei ricavi proviene dalla bigliettazione. A quel punto diventa sempre meno sostenibile per gli operatori erogare tale servizio.

D’altro canto, con l’avanzare dell’età si tende a spostarsi di meno e con minore frequenza rispetto alla popolazione più giovane e attiva. Aumentando il peso di una popolazione poco mobile, si prospetta una diminuzione anche del numero di spostamenti in auto (che calano del -4,5%), così come le percorrenze, ovvero i km complessivi percorsi sulla rete stradale, che diminuiscono del 6,2%. L’effetto finale è dunque una minore congestione. Ma se da un lato può sembrare una buona notizia, dall’altro significa che strade più libere renderanno l’auto ancora più attrattiva, specialmente per le altre categorie di utenza che si troveranno con servizi pubblici in difficolta. In questo contesto, si avrà come rebound effect l’aumento della motorizzazione privata, alimentando un circolo vizioso.

Si tratta di prospettive che vedranno un’esasperazione soprattutto nei territori provinciali. Come abbiamo visto, sono soprattutto loro a dettare le tendenze di inverno demografico e a pagarne maggiormente le conseguenze sul sistema di trasporto:

- Se nei centri urbani maggiori il trasporto pubblico tutto sommato sembra poter reggere, grazie a un minore impatto dell’invecchiamento della popolazione, lo stesso non si può dire nel resto della provincia.

- Un confronto dell’impatto sugli spostamenti nei diversi territori mostra come, specialmente nella fascia mattutina, il trasporto pubblico in provincia subirà un calo oltre sei volte maggiore di quello dei comuni capoluogo (-21,1% contro –3,3%).

Lezioni imparate: lavorare su scenari per anticipare i cambiamenti

Cosa impariamo da tutto questo? Innanzitutto, l’importanza di allenarsi più spesso in esercizi di immaginazione sul futuro, nel bene e nel male. Dagli scenari più distopici che aiutano a comprendere la portata di tendenze di cui non ci è facile oggi concepire nel concreto le conseguenze (così come accade col cambiamento climatico), fino agli scenari più ottimistici che aiutano, invece, a fantasticare su quello che è il futuro ideale. Entrambi gli approcci stimolano a ipotizzare soluzioni innovative e disruptive che vadano a scombinare completamente le carte in tavola e il corso degli eventi dato dallo status quo.

In questo caso, simulare gli effetti dell’inverno demografico nel campo dei trasporti ci aiuta a comprendere che è necessario agire da subito su questa tendenza per anticipare i cambiamenti. Il TPL deve cambiare forma e sostanza, cercando di adattarsi alle esigenze di una popolazione più anziana alle mutate necessità della domanda di trasporto attuale, che non è più strutturata solamente attorno ai rigidi schemi di studio e lavoro del secolo scorso ma è una mobilità flessibile, dinamica, erratica. È fondamentale che il settore abbandoni il suo approccio attuale, che si limita a fornire un’alternativa di spostamento a chi non ne ha a disposizione altre.

Lo studio di GO-Mobility evidenzia la necessità di un cambiamento radicale e di una pianificazione strategica capace di prevedere e studiare misure che possano garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale dei sistemi di mobilità. Il trasporto pubblico, così come lo conosciamo oggi, non sarà più sufficiente a rispondere alle nuove esigenze della popolazione. Anche il tema delle infrastrutture attualmente è pensato e viene programmato immaginando di creare sempre più capacità e che la stessa verrà sempre saturata (vedi il tema attuale della congestione dei nodi ferroviari delle grandi città, esplorato in questo articolo del Post). Sarà necessario mettere a sistema l’enorme mole di dati a disposizione per studiare tendenze e abitudini e ripensare l’intero sistema, abituandosi ad approcciare la pianificazione attraverso l’analisi di scenari, rischi e gestione dei rischi, solo così si può far fronte coscientemente ai cambiamenti radicali che ormai fanno parte della consuetudine dell’epoca in cui si vive.

Sicuramente per i territori in provincia, una delle possibili direttrici di evoluzione del TPL è quella l’introduzione di servizi a chiamata (DRT – Demand Responsive Transport), una soluzione particolarmente adatta alle aree a domanda debole, dove gli spostamenti sono più dispersi e meno prevedibili, e che fa parte di un approccio demand-driven atto a rendere il servizio di trasporto più efficiente e sostenibile anche a livello economico (ne abbiamo parlato qui). Tuttavia, l’errore attuale è quello di sopravvalutare l’efficacia dei servizi DRT. Essi, infatti, rappresentano indubbiamente una valida soluzione (sia a livello di tipologia di servizio che di tecnologia) ma il tema del funzionamento di queste tipologie di servizi all’interno dei contratti di servizio tra amministrazioni e operatori è un tema ancora poco affrontato e maturo.

[1] Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica Prof. Francesco Maria Chelli. Testo integrale consultabile qui

Iscriviti alla newsletter per seguire le nostre attività e accedere a contenuti speciali

©2025 GO-Mobility s.r.l. | Partita IVA 11257581006