Redazione GO dal keynote speech di Vittorio Loreto | Sony Computer Science Lab

Se Robin Hood fosse un algoritmo

Superare il cronourbanismo per pianificare città più eque

Negli ultimi secoli l’uomo ha sviluppato modi di trasporto sempre più veloci, con l’obiettivo di ridurre i tempi di spostamento. Il risultato? La durata media degli spostamenti quotidiani è aumentata, e l’accesso ai servizi essenziali nel raggio della propria abitazione è diminuita. In risposta a questo problema è emerso il concetto ormai popolare della Città a 15 minuti. Ma è davvero il tempo che conta, o sono le opportunità che possiamo raggiungere? Vittorio Loreto, direttore dei Sony Computer Science Laboratories di Roma (Sony CSL – Rome), ci invita a riflettere sul superamento del cronourbanismo. riportare l’attenzione dalla prossimità alla effettiva accessibilità ai servizi, con la sperimentazione di applicazioni pratiche su Roma e diverse città nel mondo, per ripensare gli approcci alla pianificazione urbana. Anche e soprattutto grazie al supporto di dati e algoritmi avanzati capaci di simulare la ridistribuzione delle opportunità, “rubando” i servizi laddove sono abbondanti per ridistribuirli nelle zone più povere di opportunità. Vi ricorda qualcosa? 🏹

Più veloci, o più lontano?

«La mobilità è lo strumento con cui riusciamo a soddisfare le nostre esigenze di vita, quindi il nostro desiderio di accedere a un certo tipo di risorse e opportunità». Inizia così l’intervento di Vittorio Loreto, Direttore dei Sony Computer Science Laboratories di Roma.

Come anticipato in introduzione, le nostre città attualmente sono costruite mettendo al centro il criterio del tempo: lo scopo è minimizzare il tempo per andare da A a B. Eppure, il fisico italiano Cesare Marchetti, con la sua “invariante antropologica”, aveva dimostrato che gli esseri umani, ovunque nel mondo e in tutte le epoche, dedicano in media circa un’ora al giorno per gli spostamenti. Significa che nonostante i mezzi di trasporto nel tempo si siano evoluti e siano diventati più efficienti e soprattutto più veloci, gli individui hanno preferito andare più lontano piuttosto che metterci meno tempo per effettuare gli stessi tragitti. Questa costante è stata individuata da Marchetti e confermata anche in studi successivi (ad esempio quelli di Yacov Zahavi sul concetto di “budget temporale di mobilità”).

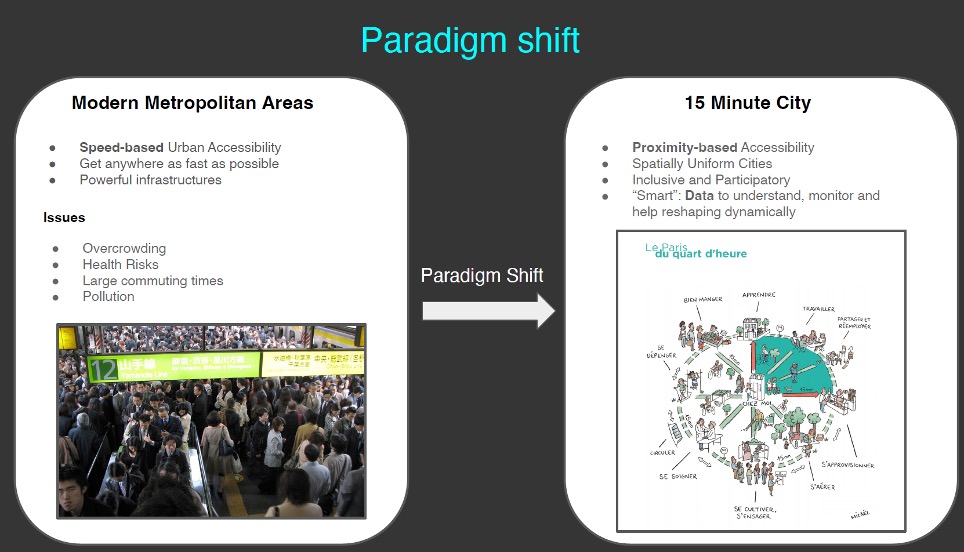

Nonostante questo (o proprio per questo) sta prendendo piede negli ultimi tempi l’idea della “Città di prossimità”, o di “Città a 15 minuti”, che ambisce a passare dal paradigma della velocità (“arrivare ovunque nel minor tempo possibile”) a quello della prossimità: «L’idea alla base è quella di ridurre gli spostamenti inutili o evitabili, specialmente grazie alla diffusione dei servizi essenziali a una portata di 15 minuti a piedi o in bicicletta».

La 15 minutes City Platfotm

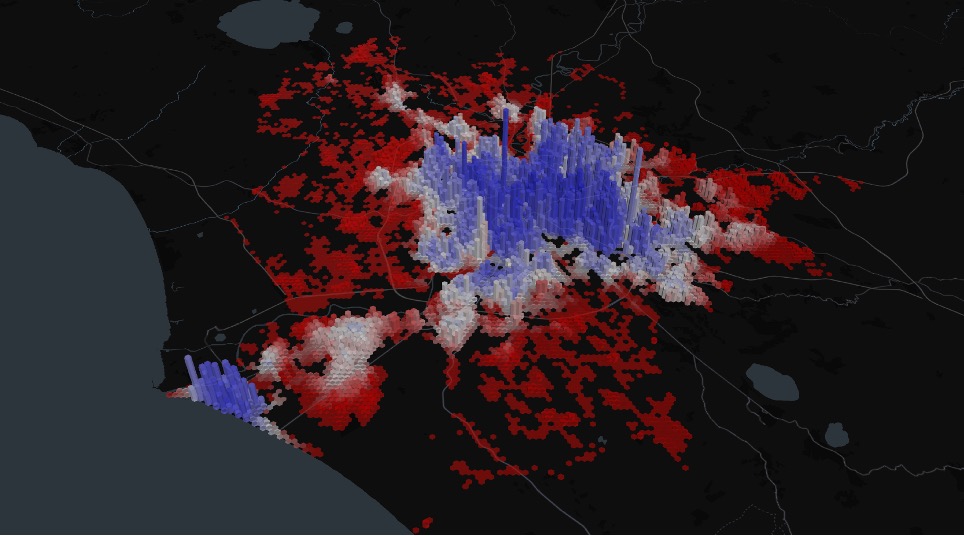

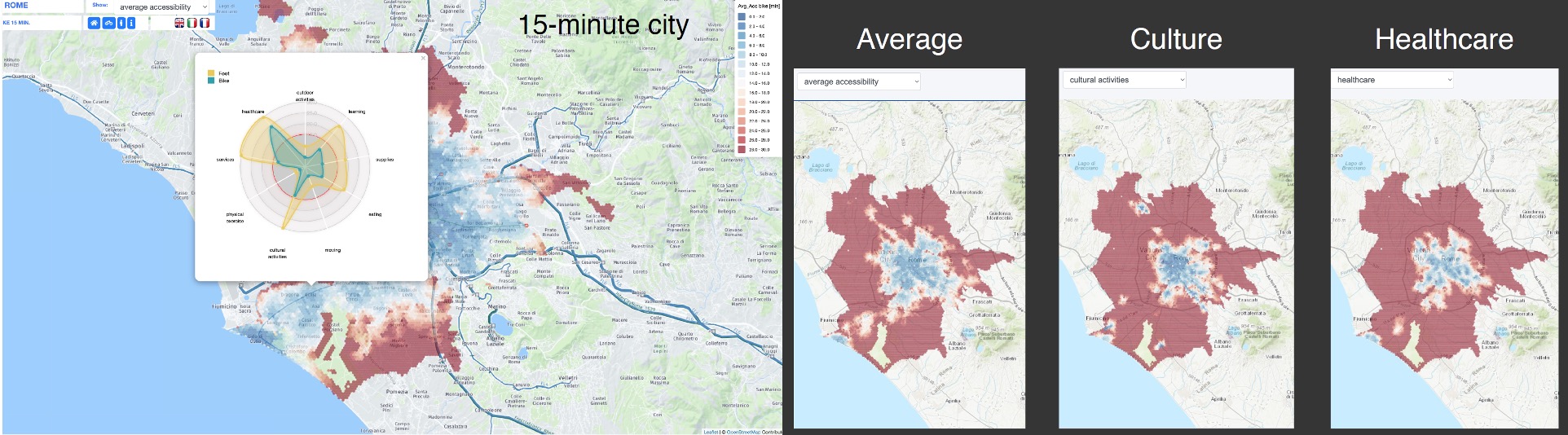

Ma quante sono attualmente le città che rispondono già a questo approccio? Il Sony CSL- Rome ha provato a rispondere con la 15 minutes City Platfom, una piattaforma online liberamente accessibile da cui si può esplorare l’accessibilità di circa 10.000 città, ovvero quasi tutte le città del mondo sopra i 50.000 abitanti. Nell’immagine sottostante l’esempio di Roma: il blu segnala le zone dove i servizi essenziali sono accessibili in meno di 15 minuti; il rosso dove distano più di 15 minuti. L’altezza delle colonne corrisponde invece alla popolazione che vive in ogni esagono.

Dalla mappa è già evidente che nel caso capitolino l’accessibilità segue una struttura radiale dal centro verso la periferia, con l’eccezione di Ostia. «In una Città a 15 minuti ideale, ad esagoni molto alti corrisponde il colore blu, e ad esagoni bassi o quasi nulli corrisponde il valore rosso. In questo senso, va dunque ammesso che Roma non mostra un cattivo risultato».

Dalla piattaforma è anche possibile indagare l’accesso al diverso paniere di servizi (istruzione, cultura, salute ecc.) cliccando su uno specifico punto della mappa. In questo modo è possibile osservare non solo come varia in generale la distribuzione delle diverse categorie di servizi, ma anche come variano le stesse all’interno di una singola zona.

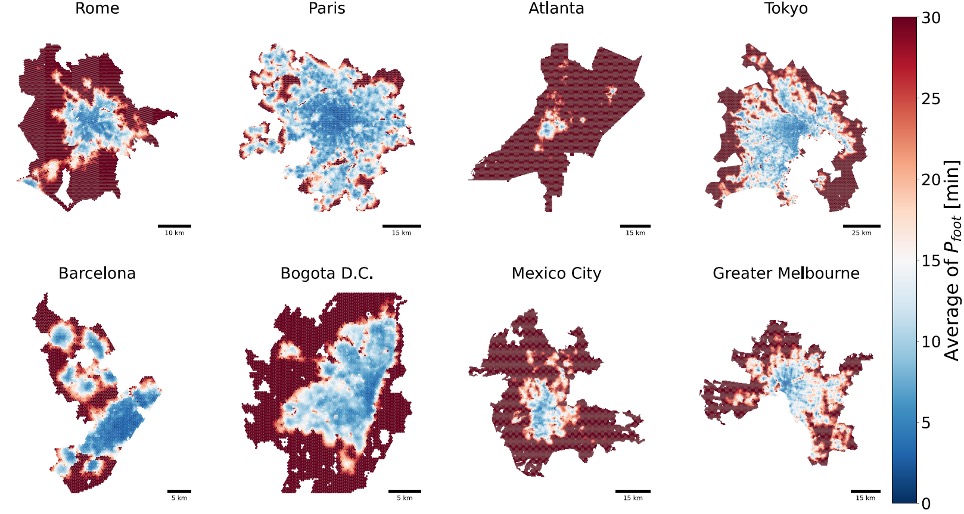

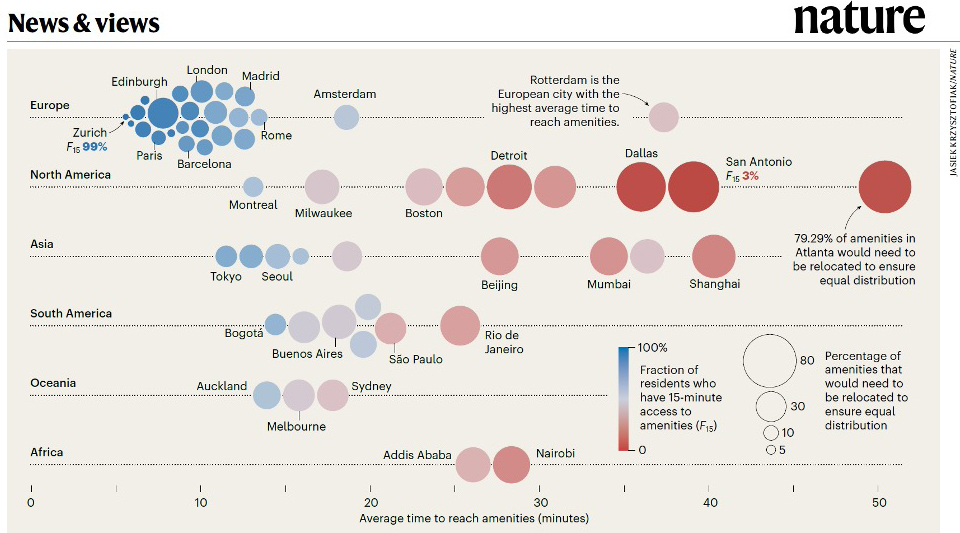

Non solo: uscendo dal dettaglio si può allargare lo sguardo confrontare i livelli di accessibilità con altre città del mondo: «Questo è un esercizio molto utile per rimettere le cose in prospettiva e ottenere un quadro dei diversi modi con cui sono pensate le città». L’esempio di Atlanta (la terza in alto nell’immagine sottostante), è molto eloquente rispetto all’approccio di pianificazione e sviluppo urbano adottato negli Stati Uniti, evidentemente diverso dal modello europeo. Infatti, come ben visibile nell’infografica prodotta dalla rivista Nature sui dati Sony CSL – Rome, il cluster blu che indica le città più “virtuose” in termini di accessibilità, contiene essenzialmente tutte le città europee, accomunate un approccio urbano già in linea con la città a 15 minuti. In rosso, invece, si trovano principalmente città del continente americano o asiatico, dove l’accessibilità non è distribuita uniformemente fra la popolazione. « Da questo quadro emerge una grande disuguaglianza in termini di accessibilità̀: sia tra una città e l’altra sia tra una zona e l’altra all’interno della stessa città».

Inaccessibilità è disuguaglianza

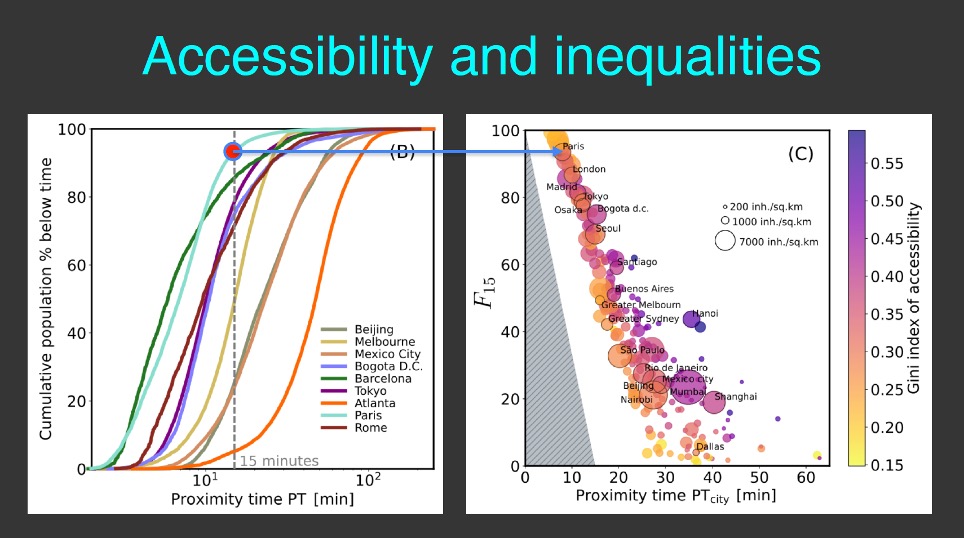

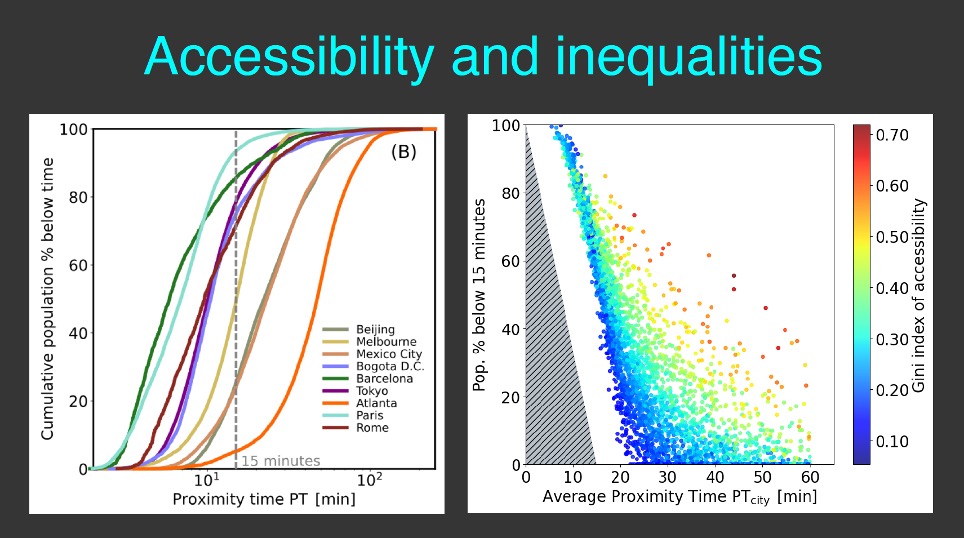

Per confermare la corrispondenza tra bassi livelli di accessibilità e disuguaglianze, si sono dunque messi in relazione l’indice di accessibilità con l’indice di Gini, uno dei modi più riconosciuti e diffusi per quantificare le disuguaglianze in economia e statistica (dove 0 significa che le risorse sono distribuite in modo perfettamente equo su tutta la popolazione, mentre 1 che sono detenute da una sola persona). Il risultato è una correlazione diretta: man mano che i tempi medi di prossimità ai servizi aumentano, aumenta anche la disuguaglianza.

Le città dove l’accessibilità ai servizi è più equa, ad esempio Parigi (dove circa l’80% dei residenti ha accesso ai servizi in <15minuti, contro circa il 20% di Atlanta), tendono ad avere un indice di Gini più basso (tendente al colore giallo), mostrando quindi una maggiore equità nella distribuzione delle risorse.

Il grafico mostra che una minore disuguaglianza (valori dell’indice di Gini più vicini a zero, in blu) coincide sistematicamente con tempi medi di prossimità più bassi, suggerendo che una maggiore prossimità spaziale ai servizi si associa a una maggiore equità territoriale.

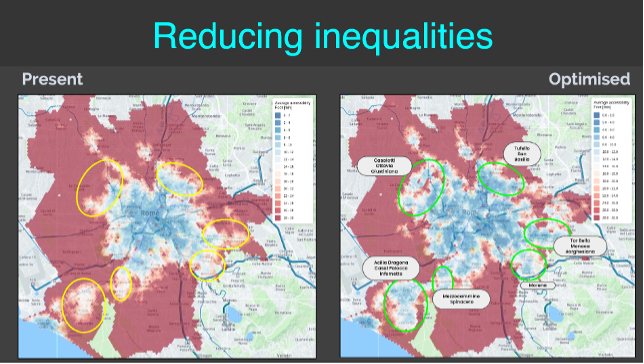

L’algoritmo Robin Hood

E se provassimo a ricollocare i servizi in modo che siano più accessibili a una maggiore quota di popolazione? È la domanda che si è posta il Sony CSL di Roma, svolgendo una simulazione su Roma. Attualmente circa il 70% dei residenti romani vive già in ambiti di “Città a 15 minuti”. Se si ridistribuissero in modo ottimizzato i servizi si arriverebbe a circa il 90%, riducendo le disuguaglianze. «Per questo abbiamo chiamato questo algoritmo “Robin Hood”: ridistribuendo l’abbondanza di servizi nelle zone più centrali, senza pregiudicarne l’accessibilità, si migliorerebbe l’accessibilità nelle zone che ne hanno effettivamente bisogno».

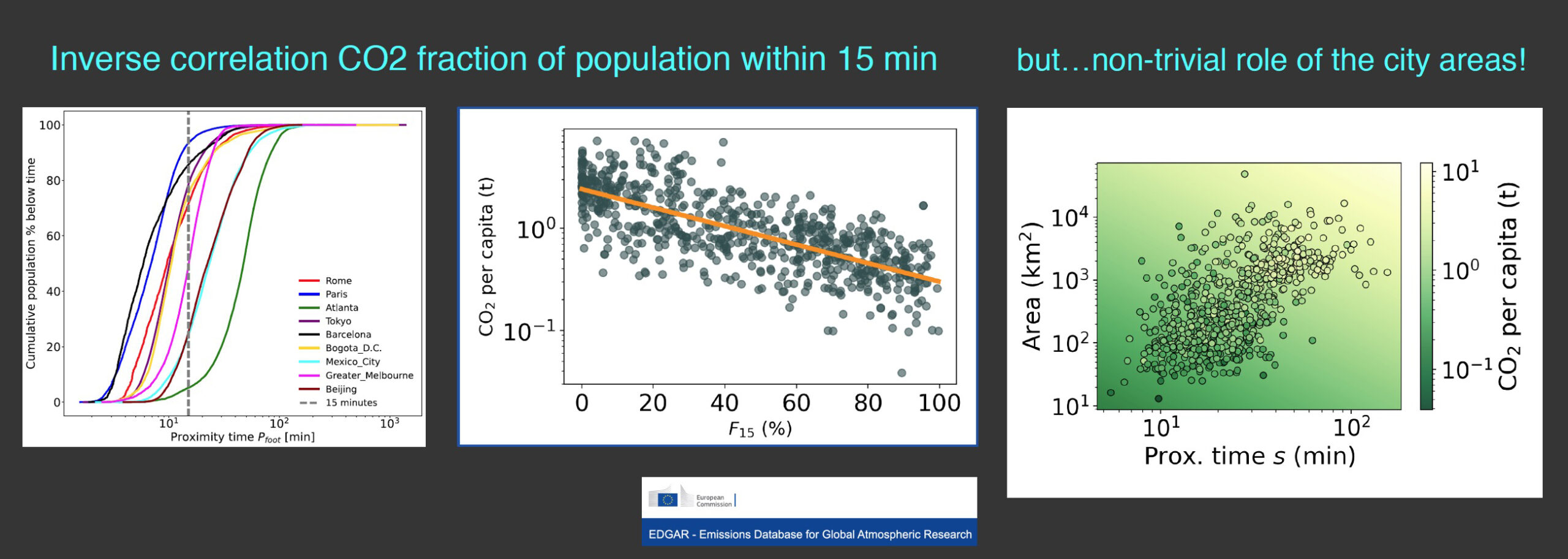

E dal punto di vista ambientale qual è l’impatto di una maggiore prossimità ai servizi? Ancora una volta, i numeri di Sony CSL – Rome mostrano risultati positivi. Mettendo in relazione la prossimità a piedi ai servizi e le emissioni pro capite di CO₂ si evidenzia infatti una correlazione inversa, dimostrando che la prossimità urbana è un fattore chiave nella riduzione delle emissioni legate alla mobilità quotidiana. D’altronde basti pensare a Parigi, che negli ultimi anni si è trasformata radicalmente incentivando la mobilità sostenibile con ingenti investimenti su mobilità attiva (piste ciclabili, aree pedonali) e mezzi pubblici, dimezzando l’uso dell’auto privata e ottenendo una notevole riduzione degli inquinanti.

L’immagine immediatamente successiva, tuttavia, ci ricorda che non basta la prossimità ai servizi per spiegare da sola le emissioni, perché entra in gioco anche l’estensione fisica della città: ancora una volta, città più estese tendono ad avere tempi medi di prossimità più lunghi e quindi sono tendenzialmente associate a maggiori emissioni.

La Città a 15 minuti è un modello universale?

È proprio grazie a questi esercizi di simulazione che è possibile rendersi conto che il modello dei 15 minuti non è applicabile a tutte le città: «In molti casi, per garantire la ridistribuzione bisognerebbe aggiungere talmente tanti servizi che risulterebbe economicamente non conveniente». Le città a 15 minuti funzionano bene con una densità di popolazione sufficientemente alta. Nelle zone intermedie, presenti anche nelle grandi città come Roma, il modello fatica a funzionare: «È improbabile pensare di riempire di servizi le zone scarsamente abitate. La prossimità non è una soluzione applicabile a tutte le città, talvolta nemmeno ad alcune zone della stessa città. Per questo bisogna iniziare a ragionare su ulteriori modelli».

Il modello della Città a 15 minuti, infatti, soddisfa solo in parte le esigenze di accessibilità ed equità urbana. «Innanzitutto, non è detto che una buona accessibilità significhi buona qualità dei servizi. Si può vivere in una città perfettamente a 15 minuti in tutta la sua estensione ma con servizi scadenti nella zona A e servizi ottimi nella zona B».

Ci sono infatti problemi legati alla segregazione, perché non tutte le zone sono coperte da buoni servizi e non tutti si muovono nelle stesse modalità: «I pattern di mobilità dipendono dal genere, dall’età, e da un’ampia serie di condizioni sociali. Inoltre, i grandi punti nevralgici della città, come i maggiori monumenti, teatri, ospedali o stadi non possono essere di prossimità: bisogna immaginare un modo per cui possano essere più accessibili, anche in modo da non isolare le persone nei loro quartieri». Tanto che quest’ultimo è un elemento richiamato dalle diverse “distopie” complottistiche che si sono evocate attorno al concetto di Città a 15 minuti, nel timore che diventi uno strumento di esclusione e segregazione.

Opportunity is the new Proximity?

Una possibilità di andare oltre il concetto dei 15 minuti c’è: «Forse dobbiamo dimenticarci dell’idea di voler per forza minimizzare il tempo, e concentrarci piuttosto sul massimizzare le opportunità delle persone di accedere ai servizi: svago, lavoro, salute e tutto ciò che riguarda una piena vita sociale».

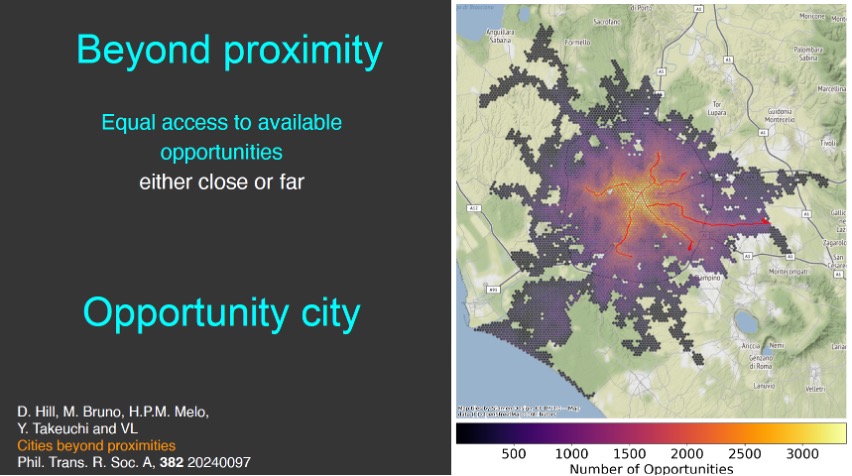

Nella mappa sottostante è rappresentata la città di Roma: «I colori mostrano le opportunità che si possono cogliere a partire da una determinata zona. Il fatto che il colore giallo (maggiori opportunità raggiungibili) ripercorra sostanzialmente le linee della metropolitana (in rosso) dimostra quanto le infrastrutture di mobilità siano importanti in termini di opportunità».

Opportunità… dipendenti dall’auto

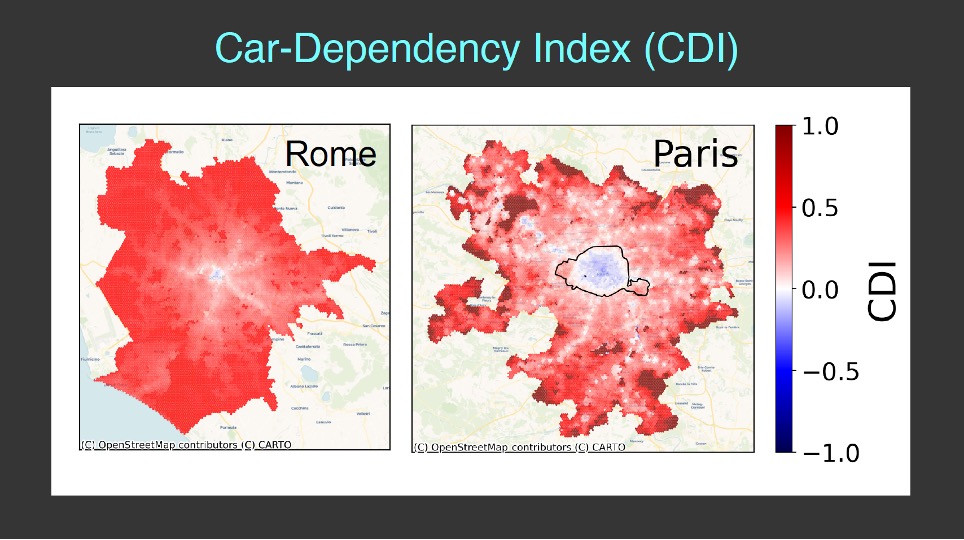

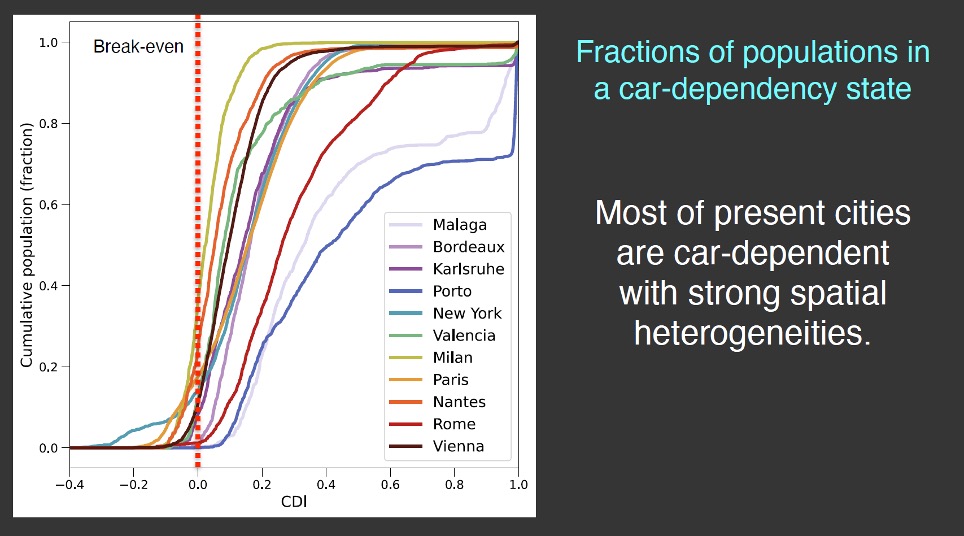

Le infrastrutture di trasporto sono fondamentali, ma cosa succede se le opportunità sono raggiungibili solamente utilizzando un mezzo privato? Ci sono zone in cui l’accesso alle opportunità dipende quasi esclusivamente dall’uso della propria automobile, provocando disuguaglianze territoriali. Anche in questo caso, per rispondere alla domanda il Sony CSL – Rome ha predisposto un’analisi, costruendo l’indice di dipendenza dall’auto.

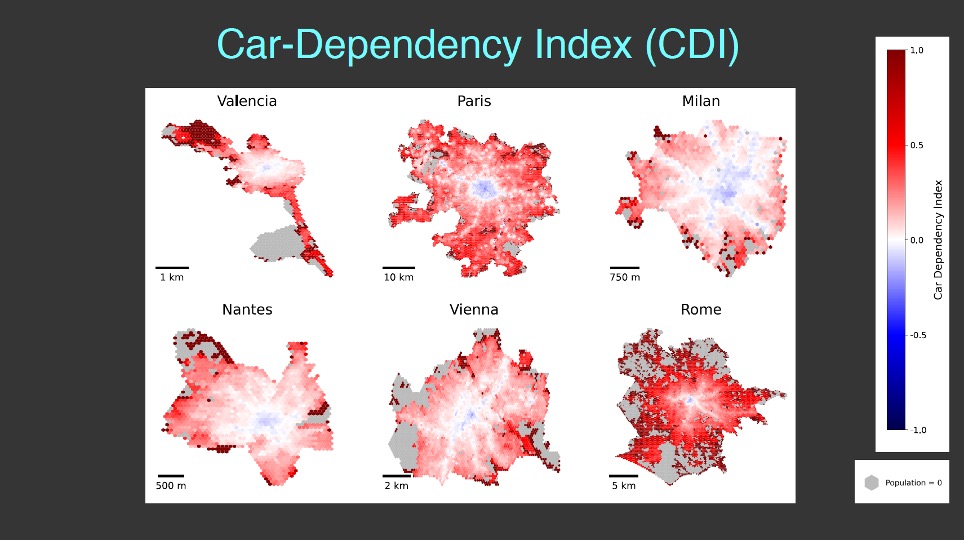

Il Car-Dependency Index[1] descrive quanto una zona dipende dall’auto per raggiungere le opportunità: valori vicini a +1 (in rosso) indicano che quasi tutti i servizi sono accessibili solo in auto, mentre valori vicini a –1 (in blu) indicano che i servizi sono quasi tutti raggiungibili con i mezzi pubblici. «Dati di questo tipo potrebbero essere molto utili per modellare politiche di regolazione sull’uso dell’auto su misura per i territori. Ad esempio, penalizzando l’uso dell’auto privata in zone altamente servite da mezzi alternativi, ma giustificandolo in quelle aree in cui rappresenta l’unico modo con cui è possibile accedere ai servizi».

[1] Marzolla, F. (2025) “Models and scenarios for sustainable mobility in cities”, tesi di dottorato, Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma.

La dipendenza dall’auto è una condizione endemica: applicando l’indice a diverse città, si nota che quasi nessuna tra quelle analizzate riesce ad ottenere una buona quota di popolazione al di sotto della soglia (CDI minore di zero).

Compromessi data-driven

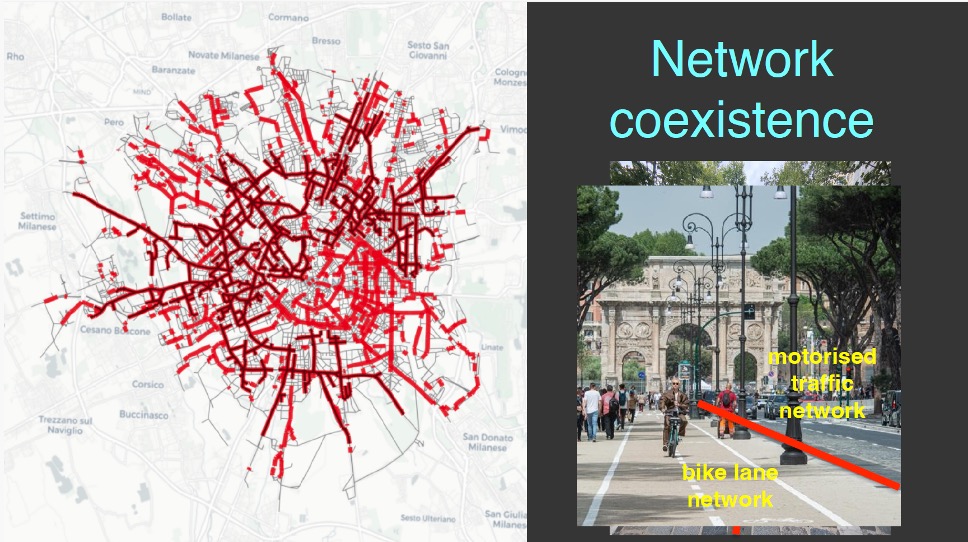

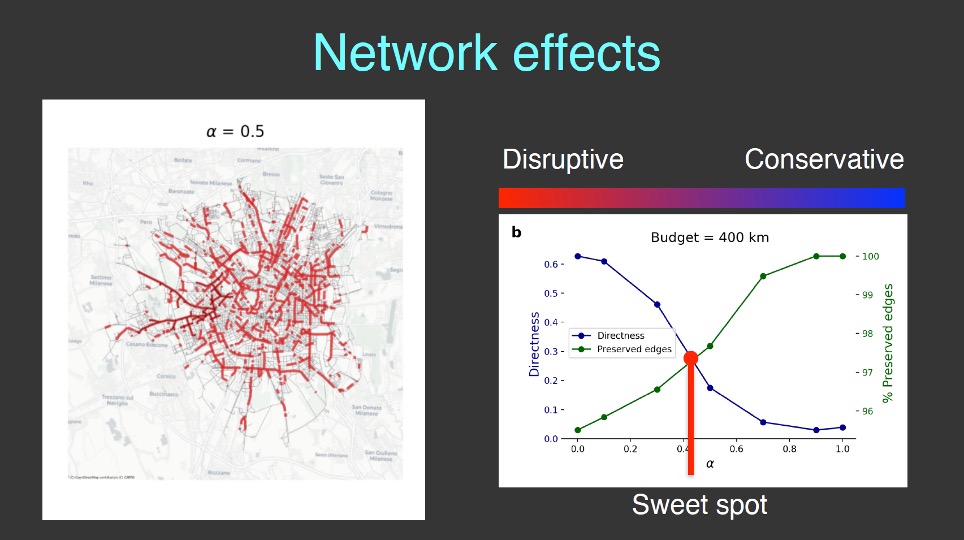

Come è possibile migliorare l’accesso alle opportunità delle nostre città aumentando le opzioni di viaggio, e al contempo facendo convivere i diversi modi di spostamento? Ancora una volta, i dati vengono in nostro aiuto.

Facendo un’analisi di rete, è possibile capire in che modo possono coesistere i diversi layer della mobilità (mobilità attiva, trasporto pubblico, auto privata ecc). «Ad esempio, si può studiare come costruire una rete di piste ciclabili sulla rete stradale esistente cercando di conciliare la necessità di spazio necessario alla mobilità privata con la necessità per chi si sposta in bici di muoversi su piste continue e dirette, riducendo al minimo i detour rispetto alla linea più diretta». Grazie allo studio dei dati, è possibile trovare il punto di incontro tra il mantenimento dello status quo e il cambiamento radicale.

Senza partecipazione, i dati restano solo numeri

Tutti gli esempi illustrati mostrano che applicando la scienza delle reti complesse si possono ottenere dati molto importanti per programmare in modo efficiente le infrastrutture urbane e migliorare l’accessibilità delle città. Non esiste una soluzione adatta a tutti i territori: l’idea della Città a 15 minuti si è rivelata adatta principalmente per zone ad alta densità, svelando la necessità di andare oltre il cronourbanismo, per mettere al centro le esigenze degli individui.

«Le infrastrutture sono molto importanti, ma la tecnologia da sola non ci salverà»: è importante focalizzarsi sullo studio delle abitudini e ai modi con cui è possibile cambiarle. Per questo vanno incentivati i processi di partecipazione: «Noi siamo abituati a processi decisionali calati dall’alto, delegando persone che decidono per noi. In realtà i processi decisionali dal basso funzionano molto bene, per esempio per le iniziative di quartiere». Il vero problema è come riportare l’efficienza delle iniziative di partecipazione di piccola scala con le esigenze partecipative di scala maggiore. Si tratta di un tema di ricerca attualmente molto indagato, da cui ci auguriamo di avere presto risultati per fornire alle città gli strumenti per perseguire al meglio questa direzione.

VIDEO intervento

Iscriviti alla newsletter per seguire le nostre attività e accedere a contenuti speciali

©2025 GO-Mobility s.r.l. | Partita IVA 11257581006